溫度20 K以上,特別是近室溫附近,磁性離子系統熱運動加強,順磁鹽中磁有序態難以形成,它在受外磁場作用前后造成的磁系統熵變減小,磁熱效應減弱。所以,進入室溫區制冷,低溫磁制冷所采用的材料和循環都不適用,故很長時間室溫磁制冷沒有什么發展。直到1976年美國國家宇航局(NASA)的布朗(Brown)首次完成室溫磁制冷實驗,促進了該領域的發展。1980年,日本政府、產業界和大學三方面人員組成“室溫磁性冷凍研究會”。以后十多年室溫磁制冷技術進展較快。目前,磁制冷步入室溫制冷應用的研究仍在進行。

圖1-9示出金屬釓(Gd)在200~ 300 K條件下的T-s圖。若按卡諾循環制冷(圖中1'-2-3'-4'-1'),則溫降很小,這時應采用艾里克森循環(Ericsson ),如圖中1-2-3-4-1所示。它由四個過程組成:1-2為等溫磁化;2-3為等磁場過程(溫度降低); 3-4為等溫退磁(吸熱制冷);4-1為等磁場過程(溫度上升)。

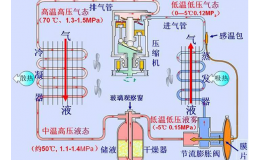

布朗用7T的磁場和金屬釓,按上述循環成功地從室溫制取到-30℃的低溫。布朗的實驗裝置如圖1-10所示。將金屬釓板(磁材料)浸在蓄冷筒的蓄冷液體(水+乙二醉溶液)中。利用磁場變化配合蓄冷筒上下運動實現循環。圖1-10中示出了一個周期的變化過程。經過多次反復,筒體上部達到323 K,下部達到243 K。

室溫磁制冷實用化的研究包括以下主要方面:①尋找合適的磁材料(工質),它應具有的特點是離子磁矩大,居里點接近室溫,以較小磁場作用與除去作用時能夠引起足夠大的磁熵變(即磁熱效應顯著)。現已研制出一系列稀土化合物作磁制冷材料,如R-Al,R-Ni,R-Si等系列的物質(R代表稀土元素),還有復合型磁制冷物質(由居里點不同的幾種材料組成);②外磁場需采用高磁通密度的永磁體;③研究最合適的磁循環并解決實現循環時涉及的熱交換問題。