清明節(jié)又名寒食、三月節(jié),與春節(jié)、端午、中秋并稱為中國的四大傳統(tǒng)節(jié)日。而且清明不僅是傳統(tǒng)節(jié)日,也是自然節(jié)氣,兼具了自然與人文兩大內(nèi)涵,清明節(jié)由來已久,習俗也非常多,但流傳最廣的還是掃墓祭祖和郊游踏青。

清明節(jié)的傳說

相傳春秋時期,晉獻公因寵信驪姬,而使太子申生被害,他的另外兩個兒子重耳和夷吾也被迫逃亡到別的國家,其中重耳因素有賢名,所以有很多追隨的人,有一個就是介子推,重耳在逃亡中先后被自己的父親和兄弟追殺,過著顛沛流離的生活。有一年逃到衛(wèi)國,他的資糧被一個叫頭須的隨從偷走,逃進了深山。失去了糧食的重耳只好饑寒交迫的去向田夫乞討,可不但沒要來飯,反被農(nóng)夫們用土塊當成飯戲謔了一番。后來在重耳快餓暈過去的時候,介子推把腿上的肉割了一塊,與采摘來的野菜同煮成湯給了重耳。當重耳知道吃的是介子推腿上的肉時大受感動,聲稱有朝一日做了君王,要好好報答介子推。

后來流亡十九年的重耳果然做了君王,成了晉文公。時值周室內(nèi)亂,未及封賞便出兵勤王。等到封賞的時候,介子推已隱于綿山,而晉文公封賞了所有追隨他的人,卻并沒有想起割股奉君的介子推,介子推鄰居解張為他鳴不平,夜里寫了封書信掛到城門上。晉文公看到后,非常的后悔,想要招他受賞,卻得知他已隱居綿山,遂親自率眾尋訪,然山深林密,無處可尋。晉文公求人心切,聽了小人之言,下令三面燒山。沒料到大火燒了三天,介子推終究沒有出來。后來有人在一棵枯柳樹下發(fā)現(xiàn)了母子的尸骨,在介子推脊梁堵著的柳樹樹洞里發(fā)現(xiàn)了他的一片衣襟,上面題了一首血詩:“割肉奉君盡丹心,但愿主公常清明。柳下作鬼終不見,強似伴君作諫臣。倘若主公心有我,憶我之時常自省。臣在九泉心無愧,勤政清明復清明。”

清明掃墓祭祖

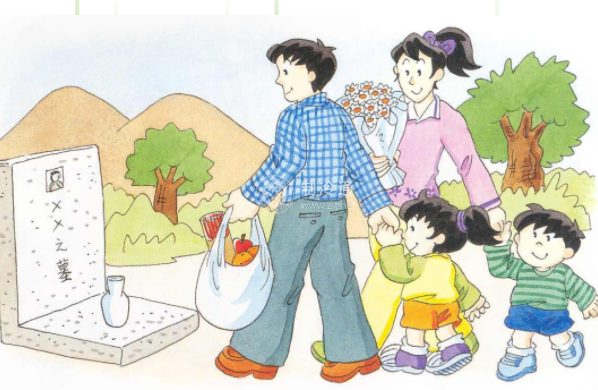

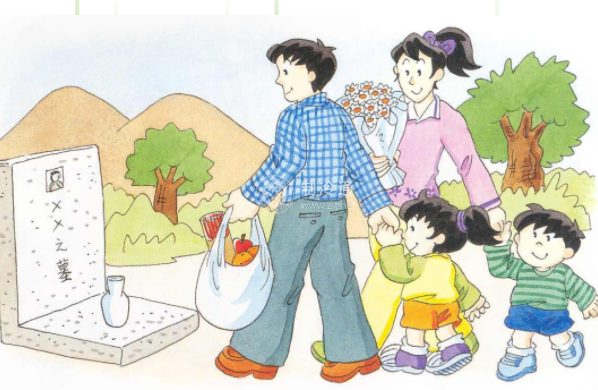

清明祭祖在我國歷史悠久,可以追溯到13500多年前的舊石器時代,說明在很久遠的時候,人們已經(jīng)非常看重這件事了。祭祀灑掃是為了緬懷已經(jīng)故去的親人,寄托的是對親人的無限思念之情。小時候經(jīng)過墓地會感到害怕,長大之后才知道,里面埋的都是別人想見卻再也見不到了的人。雨紛紛,草木深,又是一年清明時節(jié)。綿綿細雨敲擊著心中對已故親人不可傾訴、無處寄存的感情。所以每年清明節(jié),捧一束鮮花至墓前,灑掃祭奠,細語輕言,把積壓在心中一年的話慢慢說完。

清明踏青郊游

踏青同樣也是我國清明節(jié)經(jīng)久流傳的一項主題活動,因每年的清明時期正是春意盎然,萬物展示著勃勃生機的時期,人們在掃墓之余也會因利趁便,攜一家老少在山野鄉(xiāng)間游玩一番。踏青又叫探春、尋春、春日郊游,遠離城市的喧囂,放松身心,和親朋好友在大自然間肆意的呼吸著新鮮的空氣,暢快歡笑,撒野奔跑。就讓鄉(xiāng)間微風,帶走一切煩惱。